当前正在编制十五五规划,发这稿子目的,是希望用都市化眼光看待浙江乡村,建构符合浙江实际的乡村发展话语体系。

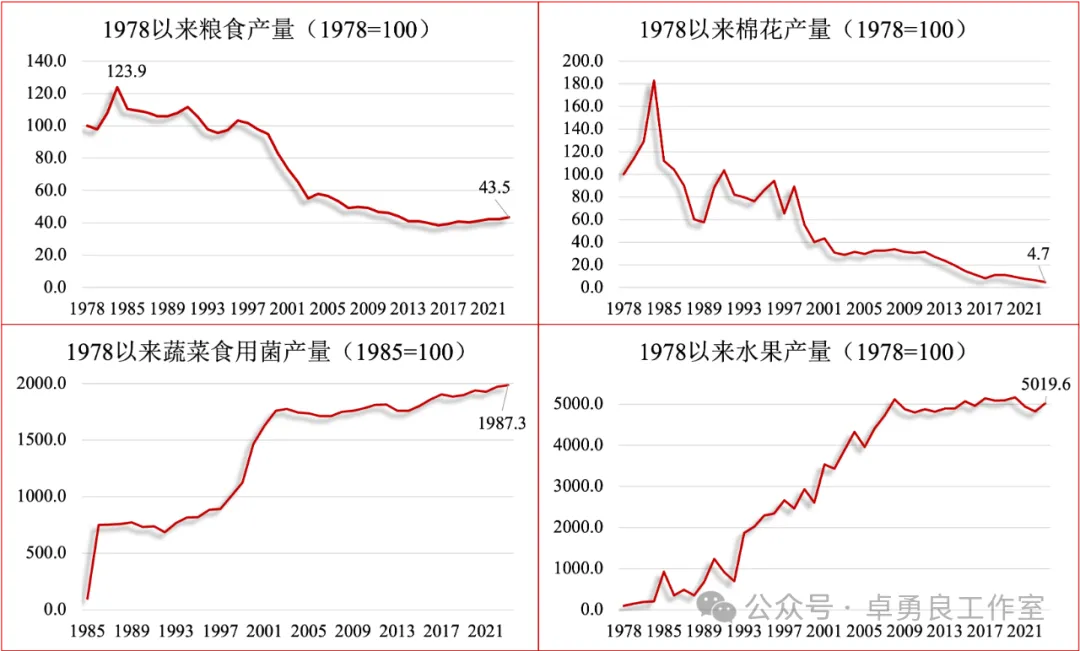

浙江乡村的主要产品,已不再是农产品。浙江种植业也已非粮食为主,2024年浙江粮食产量仅历史最高1984年的35.2%,蔬菜水果产量大幅增长。畜牧业因2014年大拆猪棚,2024年生猪存栏仅2010年1/2。

一个更大变迁是全省平坦地已不是农业为主。如把村庄划到城镇空间且农业空间不包括园地,则浙江农业空间只有城镇空间的88.8%,全省建设用地已超过耕地。

平坦地不再以农为主,意味着全域都市化正在到来。乡村产业不再以农为主,村民不再务农为主,村庄不再以血缘关系建构,浙江乡村日益与城市融为一体。

今日之浙江乡村,已非昔日之乡村,不能再用老眼光、旧思路来看待。乡村传统功能弱化,迎来全域都市化的新发展时期。这一切显然符合浙江实际和世界发展潮流。

一是符合浙江比较优势,全省人均0.3亩耕地,不可能依靠农业改变乡村面貌,浙江乡村的优势在于多元化经营;

二是符合国内统一大市场要求,浙江不向东北及山东河南等购买农产品,如当年康熙所言,“湖广、江西之米不至江南、浙江贩卖,则更于何处贩卖耶?”连满清皇帝都知道商品流通“似于百姓大有裨益”,更何况我们现代人;

三是符合国际贸易要求,浙江大量出口工业品,而我们自己讲求自给自足,不想进口别人家商品,这样的单边贸易,不具有可持续性。

当前,村民收入结构已有巨大变化。城乡居民统称为“居民”的一天,也许在浙江很快就会到来。

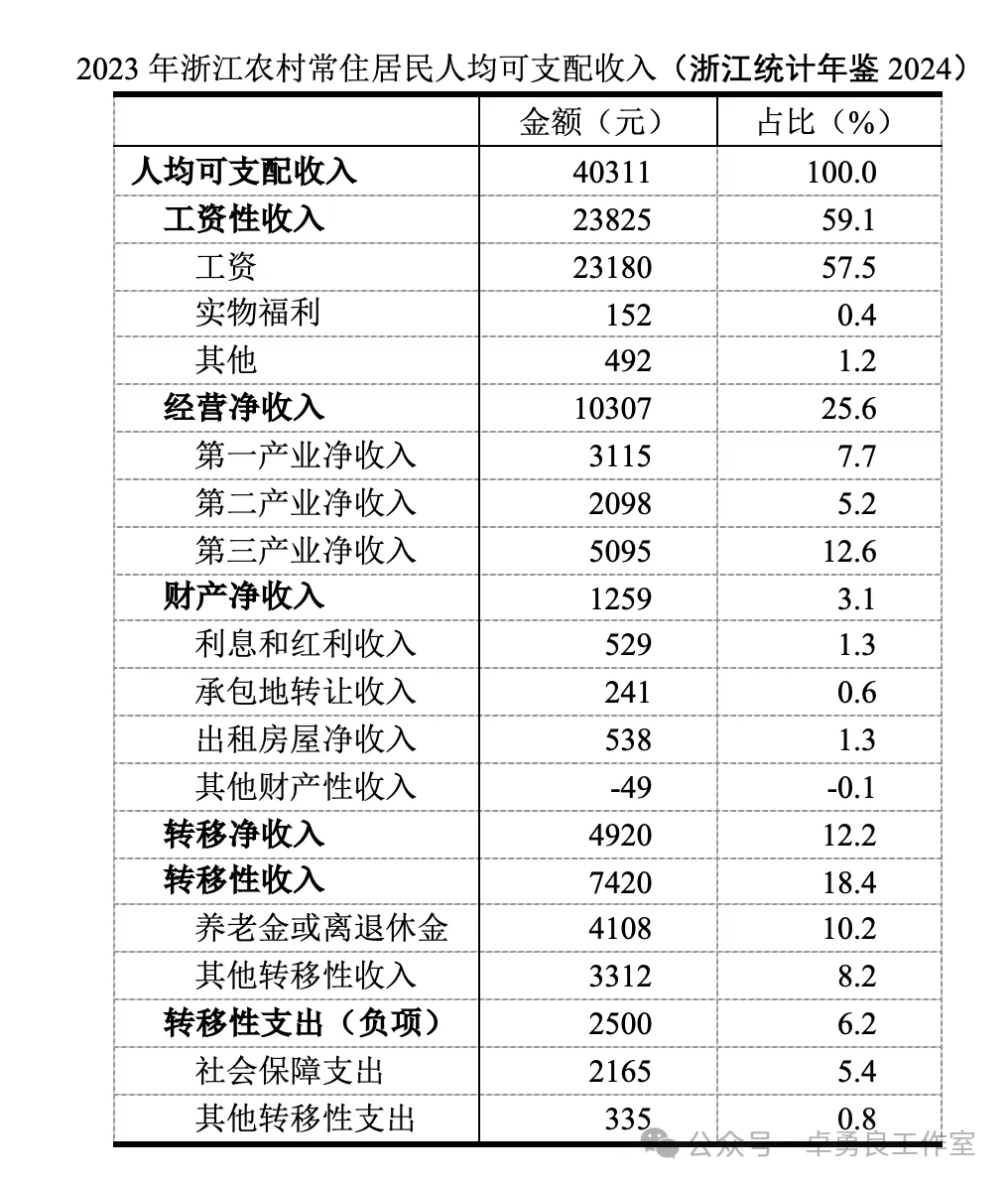

——村民收入以工资为主。2023年,全省农村常住居民人均工资性收入23525元,系最大宗的收入,占可支配收入59.1%,村民收入工资化的城市文明已完全替代传统农业文明。2010年,农村人均收入中的工资性收入已占52.6%。这10来年,很可能其他方面收入增长并不慢,导致工资性收入占比的上升不快。传统农家就总体而言不复存在。

——农业经营收入占比7.7%。2023年,人均经营净收入中,第一产业即农业经营收入3115元,仅占农村居民人均可支配收入7.7%,比2010年大幅降低9.0个点,也大大低于2023年来自第三产业经营收入的5095元。工资性收入中或许有一部分系受雇于农业企业的收入,但这无关乎家庭经营。不少村民,工作在城,生活在乡;大多数乡镇干部,工作在乡,生活在城。

——转移性收入比重较大提高。2023年,人均转移性净收入4920元,占人均可支配收入的12.2%,其中主要是养老金收入,人均4108元,占人均可支配收入10.2%。2010年,转移性收入602元,占全年人均纯收入5.3%,但统计局并未提供其中养老金收入数据。不管怎么说,这10来年,以村民养老金收入为主的人均转移性净收入大幅提高,是浙江农村发展的巨大进步。

——财产性收入仍较少。2023年,人均财产净收入1259元,占人均可支配收入3.1%,其中利息和红利等收入529元。人均承包地转让和出租房屋净收入合计779元,占人均可支配收入1.9%。一些大中城市的近郊乃至远郊,以及生态环境较好区域,出租房屋是村民一大收入。乡村空间压缩,带给村民的福利就是财产性收入增加。

基于上述分析,浙江乡村新定位已跃然纸上。

◆ 生态支撑。浙江生态空间占全省陆域73.4%,可理解为是“大乡村”范畴。生态空间的主要功能就是生态支撑,如果一定要说GDP,则产出主要是绿色GDP。浙江每一元GDP,都有着“大乡村”的巨大贡献,如洁净空气、水和秀美景色等。

◆ 生态保护。“小乡村”范畴即农耕空间和村庄,其中村庄是生态空间的“保护器”,因为一些具体的保护举措,主要由村庄或通过村庄实施。浙江2008年开始实施生态补偿机制,补助金额逐渐增长。2024年,全省森林生态效益补偿面积4232.3万亩,占全省林地面积46.4%,补偿资金12.3亿元,平均每亩29.1元。显然,在量入为出原则下,补偿范围和金额均应逐年有所增加。

◆ 生态转换。生态资本化并非只是口号,完全能够落在实处,真正体现青山绿水就是金山银山。典型案例有,东阳向义乌有偿供水,实施新安江上游的浙皖生态补偿机制,宁波与新昌共建向宁波供水的新昌钦寸水库等,都有较好成效。在这方面,山区县市是基本的“生态转换器”,诸如发展生态农产品、生态旅游、生态养老、碳汇交易等。

◆ 村民发展。村民发展是乡村发展的本原。村民物质精神发展水平,不应与城市居民有较大差距,财政加大力度,城里的工商资本入村参与建设。村民劳动条件较大改善,劳动强度应有相应降低,村庄建设深入推进,各种服务体系较快完善提升,村民文化健康和幸福感等,均应有大幅进步。同时不少城里人将来农村度假或定期居住,成为新型候鸟式村民。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号