余杭青山村,2023/4

乡村都市化变迁是浙江现代化不可或缺的一个场景,一条独特主线。这里的乡村,是指不包括城和镇的村庄。乡村都市化可理解为,除建设形态外的城市生产生活方式及公共服务等,在乡村地区的深入展开。

农民已非浙江乡村从业人员的主体,即浙江乡村从业人员存在着非农化趋势。这一变化隐藏在两个数字中,城市化率和农业从业人员。

2023年浙江城市化率74.2%,当年浙江人口6627万,亦即居住在村庄的有1709.8万人。另据统计年鉴,当年浙江农业从业人员197.0万人。进一步按2020七普平均每户2.43人计算,则全省乡村每个家庭0.464个农业从业人员,亦即每两户多乡村居民才有一个农民。

务农人员在乡村劳动年龄人口中的占比更低。按2020七普数据推算,2023年,全省乡村劳动年龄人口1031.0万人,农业从业人员仅占乡村劳动年龄人口19.1%。

这些数据的意义在于,如以家庭平均务农人口的补数作为乡村都市化率,则浙江乡村都市化率已达53.6%。当然,深入分析乡村都市化率还需另外数据,在此只是为了说明问题。这一乡村都市化率在人口稠密地区的意思是,都市化已是浙江乡村的主要特征。

平均数掩盖总体状况,“真正的农村”在浙江仍有存在,但数量并不多。根据2020七普,全省乡村的农业从业人员占当地乡村从业人员30%以上的仅17个县市,其中农业从业人员比重最高的松阳县占当地乡村从业人员61.5%,淳安县占60.6%,遂昌县占55.4%,景宁县占53.1%。这17个县市乡村的农业从业人员占全省乡村农业从业人员31.6%。

乡村从业人员去哪儿了?绝大多数从事非农产业。根据2020七普数据,从事农业占15.7%,制造业占42.6%,建筑业占11.2%,批发零售业占10.7%……。

关于浙江乡村的都市化变迁,或许有不同意见乃至不赞成,但浙江大地的乡村都市化,肉眼可见;用宁波话说,石骨铁硬,不可撼动。以下这组表征浙江乡村都市化的用地数据,系浙江省自然资源厅发布,进一步表明浙江乡村已经及正在发生的质的变化。

浙江乡村的另两个“农”的比重指标均已一半以下,“三农”正在日趋淡化。2023年,耕地占全省宜居空间47.0%,村庄用地占全省建设用地36.7%。

这就清晰表明,农业与村庄,已不再是浙江宜居空间及建设用地的主体。农业增加值占全省GDP比重,2023年仅2.8%,比全国平均低4.3个点,早已是各省区最低;农业从业人员占全省从业人员5.0%,正在接近发达经济体水平,比全国平均的22.8%低17.8个点。

宜居空间概念系受费孝通先生“中国多数人口居住于少数宜耕地上”启发而提出,实际分析系“两块地”——耕地和建设用地。之所以未将园地纳入宜居空间范畴,是因为绝大多数园地缺少宜居性,同时也是为了简化分析。建设用地主要也是两块地——城镇村工矿用地及交通用地,另有不超过5%的水工建筑用地。

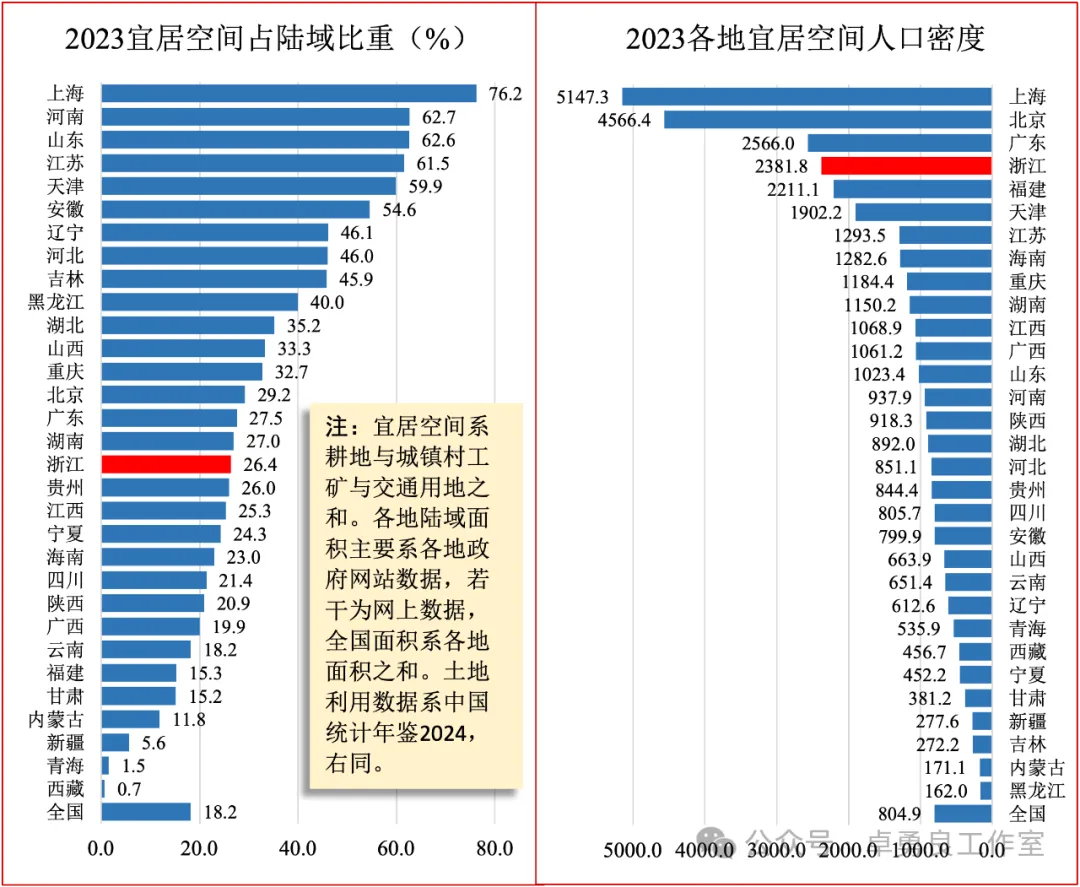

进行各省份比较时,为简化分析及数据准确,宜居空间不含水工建筑用地。2023年,浙江宜居空间占全省陆域26.4%,自高而低排序为全国第17;宜居空间每平方公里2381.8人,列上海北京与广东之后的全国第4。

浙江的乡村都市化是多因素产物。其中高密度人口与经济发展较快是重要因素,具有较强的不可复制性。浙江发展远高于全国平均,关于发展的话语体系也理应与全国有所不同。我们浙江人需要切实解读浙江发展,建构适合浙江实际的发展话语体系,切忌人云亦云随大流。

重构乡村空间,推进村庄集聚。一些自然村将逐渐消亡,难免是乡村挽歌,但何尝又不是现代化的破坏性发展。不过消亡前应着力多模态建档,组织力量研究。这是浙人共同记忆,是浙江文化重要部分,本不应让其随风而逝。

重构乡村经济,发展生态产业。发展生态化的稻作及设施农业,促进城市餐桌生态盎然。发展参与式农业,建设“开轩面场圃,把酒话桑麻”场景。发展文旅产业,城市居民转身之际,即是真山真水真景致,是浙江一大优势。

重构乡村人口,促进双向流动。乡村居民要进城,城里人要下乡,城里资本要进村。乡村人口进城目的是共享改革发展成果,是自然而然的必然进程;城里人下乡主要目的是洗却都市铅华,而这只有资本进村才能实现,是促进消费的重要进程。

三个“重构”均应高度尊重农民和基层意愿。政府规划,市场机制,农民主体,稳步推进,争取用一二代人,甚至更长时间渐进式优化提升。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号