美好愿望和动机并不能决定过程和结果。而对经济发展的全面计划管理,只能走向反面以致不可收拾。这其中不仅仅是管理者高估自己和错估被管理者,更重要的是违反了人类本性和社会规律。

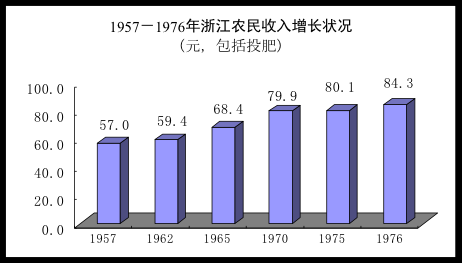

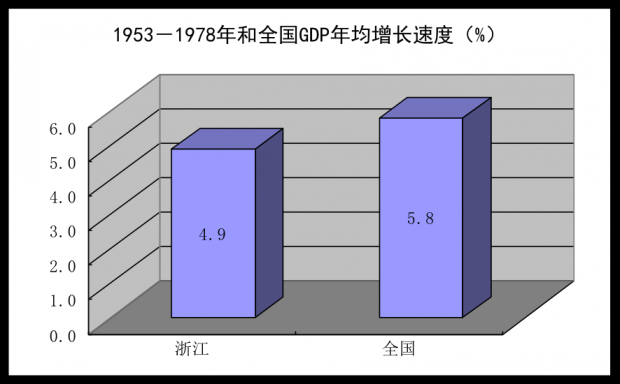

1977年,浙江农民包括投肥,人均从集体经济分得的收入仅84.3元,与1976年持平,仅相当于当时国营企业小青工两个多月工资。文革10年,现在风光无限的浙江省,GDP年均增长仅4.9%,比全国低0.9个百分点。且如此低的经济增长是以牺牲城乡居民生活水平的提高为代价的。

系农民人均从集体分得的收入

这种局面显然不是计划经济当局愿意看到的。网上很有一些人说GDP无意义,GDP增速快1、2个百分点,或与你我无关,但增速低1、2个百分点,绝对是一些家庭的痛苦和眼泪。

我那时每年都要去慈溪北部的外婆家农村过年。1964至1977年的10多年间,我在外婆家看到的农居,都是砖木结构的青瓦楼房,都是新中国建立前盖的。记忆当中村子里似乎就盖过一幢新房,是土坯打的。我第一次目睹以这种方式盖房,呆呆的看了好一会,直到大人把我拉走。文革期间村里倒是增加了一些草房,当地人称为“草舍”,墙体一般就是土坯,较少住人。

有一次大年初七我还在村里玩。一早,社员们聚集在村口,说是这天要下田开工了。因为如果不出工,而别人出工了,你就会比别人少一天工分。村里农田都在海边,他们称为海涂,要摇着船去。早上有一点干冷,风很大,吹在脸上发痛。快八点时,突然有人飞快跑来,说今天不出工了,于是一片欢呼,迅即作鸟兽散。

文革中有好几年,每户配给10至20%的番薯。1斤粮票买7斤新鲜番薯,也可以买番薯丝或番薯粉。刚开始的时候倒也不排斥,日子一长就不愿吃了。我妈偶尔把新鲜番薯做番薯淀粉,但出粉率很低,且那淀粉也不能当主食。后来又配给玉米粉,宁波人称六谷粉,我们主要是蒸着吃,偶尔也煎饼吃,不过都要掺点面粉。

那时甚至还配给过面粉。就是每户人家必须搭售10%多的小麦粉,我们宁波人哪会做面食啊。爸妈上班,有时我做面饼,弄得双手都是面粉。宁波人有一句谚语,“湿手沾面粉”,意思是一不小心碰上了烦心事。

这句话背后是宁波人不肯浪费粮食的传统价值。那双手沾上的面粉其实用水一冲即可,但如此珍贵的粮食,倘若就这么浪费了,用宁波人的话说,“真当罪过啊!”

翻阅统计年鉴,文革10年,浙江粮食产量徘徊在1000至1200万吨之间,其中1968和1969年,只有900多万吨。改革开放后的1984年,浙江粮食产量达到空前绝后的1817万吨,是文革期间粮食产量最高年份的1.4倍,是寻常年景的1.8倍。

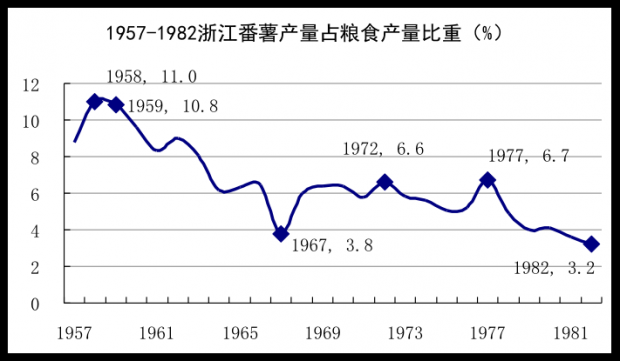

这段吃番薯反胃的经历,促使我后来写了番薯促进浙江改革的文章,一些朋友戏称“番薯经济”。据清雍正年间修的《浙江通志》记载,番薯最早出现在《普陀山志》,定海也是民国时期浙江番薯产量最高的两个地方之一。浙江历年番薯产量与经济发展成反比,经济最困难的时候,番薯产量最高;1977年后,番薯产量急剧下降。

番薯是穷人的食物,拓宽了穷人的生存空间。番薯因促进人口增长而导致快速的贫穷,形成一种琥珀效应,即贫穷的浙江人还能记住前辈的富裕,不失创业的精神文化支撑。小小调侃一下,如阿Q虽然很穷,心却未死,老是向往着与小尼姑的爱情。正因为有着过去的记忆,加之浙江边上有一个血浓于水的上海,因此浙江农民贫而不困;这就不像中西部农民又贫又困,因为北方农村自唐以后,几乎就停滞了。

改革开放初期分析人民公社,有两个词很有意思,一个是“考核”。意思是对农民的集体劳动根本无法准确考核,因为准确考核的成本很高,还不如不考核,但不考核就难以按劳计酬。诺贝尔经学奖得主诺思指出,“只有当个人的贡献能以低的成本来考核且质量是不变时,计件工资才是一种解决方法。”人民公社后期采取“自报公议”,每个人都有工分系数,这当然仍解决不了出勤不出力问题。因而生产队集体劳动的一个特点,就是缺少激励机制。

还有一个词是“搭便车”。这是制度经济学很常用的一个词,诺思的一部著作专以一节来讨论“搭便车”。根据我对诺思说法的理解,“搭便车”是指既享受某一行为的福利又逃避相应的职责。面对着如此低效率的人民公社体制,居然很少有人出头反对,是因为大家都在想着别人会出头,用不着自己做“出头椽子”。由于每一个人都这样想,所以除非走投无路,如安徽小岗村,才会引发无奈之中的变革。所以这种低效率的经济社会体制除非不出事,要出就出大事,现在有人把它这形容为“脆断”。

人民公社的设想当然很好。大家都尽心尽责工作,大家都得到自己应得的一份,难道还有比这更美好的吗。但这里忽略了三个关键变量,一是人的高度不确定性,寻常人连坚持按照自己意愿行事都很难说,更不必说听命于计划当局了;二是产出的不确定性,并不是劳动就必有产出,劳动如果不是科学得当,产出就会欺负人,目标就会落空;三是分配的高度不确定性,当人的不确定性和产出的不确定性相结合,分配就更加不确定。由此进一步引起负反馈,导致整个美好设想崩局。

世上之事并不依照人们的美好想像而行。按照康德理论,超越现象去认识超验的本体,由此产生的作为自然倾向的形而上学只不过是一些先验的幻相,而不可能是真正的科学。任何未经客观实践证实的理论、假说、定律等,都不能称之为科学。康德指出,主观上的充分性叫作确信,客观上的充分性叫作确定性。按照康德的说法,信念就是主观充分而客观不充分,知识就是主客观均充分,才能“视其为真就叫作知识”。

社会发展如果非得按照一些人的美好想像而行,一定是大灾难。哈耶克引用一位先哲,路易斯·布兰代斯的话说:“对自然的最大的危险,则潜藏在那种热心者的诱人但剧毒的行径之中,潜藏在那些善意但却令人无法理解其为何如此之善的行径之中。”

改革开放前中国农村危机,是典型的马尔萨斯危机,即人口过剩危机。1979年,浙江省人口从1949年的2083.1万人,增加到3792.3万人,增加了82.1%,全省人均耕地降至1979年的0.72亩。因此,即使没有计划经济,即使那些耕地全部种植高收益的经济作物,浙江农民的生活也不可能有太多改善。

农村问题在于把农民从土地束缚上解放出来,在于减少农民,在于工业化和城市化。事实上,宁波一带的农民,自20世纪初期以来,一直在向上海迁移。1948年,上海人口489万,本地人口只有75万,来自宁波的约100万。当下杭州一些地方外地人口数倍于本地人,并不奇怪,是杭州的荣耀。

改革开放初期“离土不离乡”只是一种桃花源式的幼稚想法。而希望外出农民工返乡创业,大致只能有若干个典型案例,普遍实现应该基本不具可能。所以从这一点看,当前就浙江言,农村发展的一个重点是重构。只有当浙江相当多的一些自然村乃至行政村,消亡于现代化和城市化之中时,才能迎来浙江城乡空间结构的优化,才能迎来浙江高度稀缺的耕地资源的高效使用,才能真正迎来城乡一致发展。

我外公是在抗日战争前离开家乡去上海打工的。外公以在上海的一家小杂货店做会计的微薄积蓄,在老家买了两间楼房。不过外公全家仍住上海,租了一间不到20平米房子。我幼年时曾寄住在这间非常拥挤的屋子里,舅舅他们一直到这条山西北路整体拆迁才搬离。

我外公的行为特征,与当下农民工毫无二致。改革开放后长期来,我们批判城乡“二元经济”,还有“城乡分割”,并认为这是体制问题,总是觉得比较奇怪。这虽与体制有一定关系,但更多与发展水平和发展阶段有关。当农村存在着大量剩余劳动力,农村人均耕地水平低下,而又缺少其它资源时,农村发展就一定滞后于城市。这与计划经济体制并无紧密关系,只是计划经济体制把农民牢牢束缚在土地上,更加剧了农村困苦而已。

经济长期稳定发展的关键是尊重人们的自主选择,迁徙自由是其中的一个关键。按照现代经济学的说法,就是让市场来决定资源配置;按照十八届三中全会精神,就是使市场在资源配置中起决定性作用。规定农民只能种什么、不能种什么,把农民束缚在土地上的荒唐岁月终于过去了。

一些大佬呼唤计划经济,只能表明肃清计划经济影响是多么的艰难。也有一些人很是担心农民有了迁徙自由后就会失控,就会大批涌向城市。其实他们多虑了,这只是那些城里人的自恋和傲慢罢了。只要经济社会是正常的,只要并未发生重大经济社会危机,农民作为理性人多半不会盲目行动。亦如诺贝尔经济学奖得主,美国经济学家舒尔茨在《改造传统农业》中所说,农民天生是经济学家。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号