浙江对上海有一种爱恨交加的复杂感情。上海是浙江企业的催生婆,是浙江经济社会发展的加速器,上海给浙江企业提供了市场、技术、信息等必不可少的要素,降低了浙江经济社会发展的交易成本。如果没有大上海,浙江甚至不可能走上现在这样的发展路子。然而,上海至今仍对浙江具有强大的极化作用,吸引了浙江一大批企业和资本,对浙江的港口等产业形成强大的竞争性压力,觊觎着浙江某些行政区域。在强大的上海面前,浙江人几乎有一点手足无措,经常处于一种“人为刀俎,我为鱼肉”的无奈之中。

然而历史地看,那怕是上海这种强大的极化作用,对浙江长远发展也是非常有利的。

第一节 “异地上市”模式

新中国成立以前,浙江人和浙江资本主要是在上海发展,形成了一种我称之为“异地上市”的模式。这导致浙江在新中国建立以前,工业基础非常薄弱;导致浙江在新中国建立以后,国有企业很少;然而也导致浙江在改革开放时期,没有形成以国有企业为主的路径依赖。

进一步看,浙江与上海的种种密切关系,有利于冲破计划经济约束,促进非国有企业发展。而到了1990年代,浙江在得国企改革方面的包袱较轻,能集中精力推进非公有制经济发展。得益于这种“异地上市”模式,浙江日后制度变迁进展比较顺利,形成了“歪打正着”、“因祸得福”的制度变迁效应。

1、大量人才和资本流向上海

上海是公认的移民城市。上海在1842年根据南京条约成为开放口岸以后,以其优越的河口港条件,很快形成了大都市集聚发展模式。20世纪初期,上海是当时远东最活跃的工商城市。

19世纪中叶以来,上海先后出现过三次人口迁入的高峰。一次是1851-1864年期间的太平天国运动期间,长江中下游地区尤其是江、浙一带,战事频仍,大批避难移民进入上海,这一趋势一直延续到20世纪初。第二次和第三次人口迁入高峰,分别是在抗日战争和解放战争期间[1]。在向上海迁入的人潮中,浙江人一直是其中的中坚力量。不仅占有上海迁入人口的较高比重,也具有相对较高的职业地位。

李瑊所著的《上海的宁波人》[2],详尽介绍了宁波人在上海的情况。上海开埠以前,就有不少宁波人去上海谋生、经商。开埠以后,上海逐渐成为全国的贸易、金融、工业中心,形成了优越的创业环境,进一步吸引了大批宁波人,尤其是商人,纷纷前往宁波开辟市场。

蜂拥而去上海的宁波人,既有从事传统商业、新式商业的人,也有投资近代工业的。他们与原先在上海的宁波商人相结合,逐渐渗透到上海工商业的各个领域。许多下层老百姓到上海谋生,或是在中外资企业做工;或是“学生意”,给自己的宁波同乡打工;亦有为数不少的宁波人充任海员、水手。一些人由此一步步地积累起巨额资产,进入上层社会。到19世纪后期,宁波人在总数上超过广东人,成为上海外来居民中最大的移民集团。20世纪20年代末期,宁波人在上海有40万人,占当时上海人口的15%。1948年,宁波人在上海达到100万左右,占当时上海人口的20%多。

大量人才在上海创业发展。中国最早的重工业部门――近代机器船舶修造业中,宁波人占有三分之一。严信厚等人在上海参与创办了中国最早的纺织厂,黄楚九1887年接盘中西大药房,叶澄衷1890年创办燮昌火柴厂,这些都是中国民族工业发展史上值得一书的创举。另外,项松茂的五洲固本皂药厂、方液仙的中国化学工业社、刘鸿生的大中华火柴公司、余芝卿的大中华橡胶厂、周荆庭的华孚笔厂,不仅在上海,即使在全国也是首屈一指的大型企业。1930年代有人统计的上海工商界名人1836人中,宁波籍人士有453人,占1/4[3]。

1920年设立的上海证券物品交易所,是中国第一家证券交易所,主要由浙江人控制。交易所18位理事,浙江人12位,其余主要是江苏人,理事长虞洽卿是慈溪龙山(当时属镇海)人。交易所包括理事长在内的246个工作人员,其中152人来自浙江的宁波、湖州、嘉兴等地,占61.8%[4]。这一人员的籍贯构成,或许可以看作当时上海金融业从业人员结构的一个缩影。交易所设立第二年即有两百多万元盈利,吸引了一批浙江籍经营者。蒋介石与戴季陶、张静江[5]等5人,1921年5月在上海合资设立利源号,做股票经纪人。不过蒋介石当时似乎并不在上海,合同都由戴季陶代签。这个利源号经营状况还不错,两个月后扩股20%,合伙人由6人增加到8人[6]。

浙江人把持上海金融业,大量资金流向上海。“浙江财团”在上海具有举足轻重的地位。1921年上海的69家钱庄中,宁波人所开的有16家。1932年,上海南北两市汇划钱庄共72家,其中宁波人经理、投资的有17家[7]。另据研究,浙江人还在上海控制着60多家钱庄[8],如果这一说法属实,结合李瑊所说的当时上海钱庄总数60-70余家的数字,则可以得出结论,上海钱庄业主要是由浙江人操控的。1930年代中期以后,钱庄不再具有开埠之初的优势,宁波人在钱业中的优势逐渐转移至银行业中。

20世纪初期,浙江两家最大的银行,浙江实业银行和浙江兴业银行,相继把总部迁往上海。浙江实业银行前身是官商合办的浙江银行,创办于1910年,1911年改组为中华民国浙江银行,1912年改组为浙江地方实业银行。1923年官商分营,上海、汉口分行划归商股,设浙江实业银行,总部迁往上海。浙江兴业银行设立于1907年,为官商合办,隶属于浙江全省铁路公司,1915年总行迁沪。1932年第一次世界大战期间,当时上海5家最大的银行,浙江籍人和浙江资本控制了4家,其中包括前述的浙江实业和浙江兴业银行。此外还有如虞洽卿等宁波帮于1908年在上海创办的四明银行,清光绪23年(1897)由江苏武进人盛宣怀创办的中国第一家民族资本银行——中国通商银行。浙江实业、浙江兴业、四明银行以及中国通商银行,四家银行的投资人、董监事、经理人,均以宁波人占主导地位。

民间资金也大量流向上海。据宁波著名民族资本家俞佐宸回忆,1930年代仅宁波一地,就向上海投放白银二三千万两之巨[9]。

2、江苏致力于发展本地制造业

就在浙江人和浙江资本走“异地上市”之路的时候,江苏人和江苏资本踏踏实实地在当地发展制造业,形成了与浙江截然不同的发展路子。

在中国近代史上,江苏人具有在本地经营制造业的传统,这与浙江人在上海经营金融业形成了鲜明对比。江苏第一位有影响的实业家是武进人盛宣怀(1844-1916),督办轮船招商局,总办中国电报局,督办中国铁路总公司,创办了中国第一家银行、第一家纺织厂,创办中国通商银行、上海机器织布局等中国近代企业。不过,盛主要不是在它的家乡进行实业活动。也许是秉承了盛宣怀的传统,清末民国初年,江苏出现了一大批中国著名的实业家。

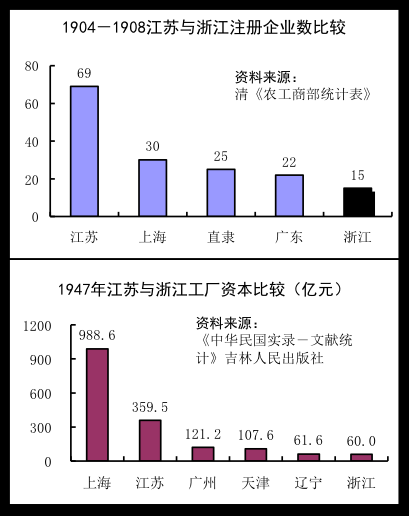

江苏本地最早的现代企业创办于无锡,比宁波晚12年,但很快就后来居上。张骞1895年在南京受命于张之洞,但由于筹不到足够的投资,至1899年才开办大生纱厂,筹备期长达5个年头。大生纱厂创办后,取得了很好的经营效益,1905-1907年,付给股东红利达80-90%,江苏士大夫们的资金被从传统投资上吸引了过来。这以后,江苏在现代企业发展上,把浙江远远甩在了后面。荣宗敬(1873—1938)于1902年与人合资在无锡创办保兴面粉厂(后改名茂新),到1922年经营面粉厂达12家,生产能力占全国民族资本面粉业的1/3。1904-1908年,江苏注册的公司达到69家,占当时全国注册公司数的30.4%[10],居全国第一。无锡在1930年代成为工人数仅次于上海、广州的第三大工业城市。1947年,根据国民党政府经济部统计处的资料,江苏工厂数达600家,资本金359.5亿元,分别占当时全国的5.1%和16.2%[11],均列上海之后,居当时全国第二位。

当然,上海对江苏也有较强的极化效应。20世纪初期,江苏一批最有名的实业家,也纷纷到上海办厂,经营实业。荣宗敬于1912年去上海开办福新面粉厂,随后又在上海创办纺织厂,到1921年,在上海成立茂新、福新、申新总公司。但比较而言,江苏人主要还是以在本地办实业为主。

浙江现代工业大大落后于江苏。1904-1908年,浙江注册的企业数仅15家,只有江苏的1/5强。1947年,根据国民党政府经济部统计处的资料,浙江工厂数340家,工厂资本60亿元,仅占当时全国的2.9%和2.7%,远远低于浙江人口占全国的比重。1947年,浙江工厂数只有江苏的1/2弱,工厂资本只有江苏的1/6。浙江工业与江苏相比,已经差距悬殊,不可同日而语。

图表 1

20世纪初期,设在宁波的浙海关官员注意到了上海强烈的极化效应。光绪三年(1877年)的浙海关贸易报告,几乎是以一种激动的心情,写了如下一段话,由此可以进一步看到在20世纪初,上海对于浙江经济发展的强烈负面影响。

由于受到上海蒸蒸日上(当然它还未达到顶峰)之影响,把宁波之贸易范畴日益侵占和蚕食掉。多少年前,它破坏了宁波的直接贸易,而如今又把宁波包围起来,逼我们去向内陆。省内许多大城市陆陆续续与上海挂上了钩,睁眼看看使人不寒而栗。宁波损失了多少?上海又从我们这里得到了多少?只从江海关出版之上海内地贸易统计册中就可以得知,多少本省之城市已落入其贸易领域之中矣[12]。

3、没有形成路径依赖

浙江这种工业基础薄弱的状况,到改革开放以后,由于没有国有和集体企业可以依靠,没有国有企业企业包袱,反而因祸得福,形成市场化进程优势。对于江苏来说,则形成了集体经济的路径依赖,较好的工业基础反而成为成为制度变迁和经济发展的拖累。历史发展的轮回变化,确实是我们常人难以想象的。

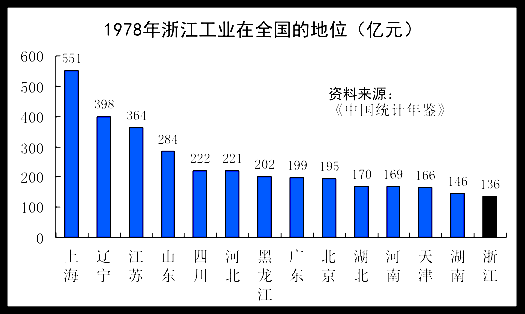

图表 2

1978年,浙江已经从民国时期的一个重要省份,下降为一个无足轻重的省份。浙江工业总产值在全国的地位,1953年为第10位,1978年下跌到第14位。这固然是由于当时浙江地处前线,缺少自然矿产资源,以及内部自身的原因,如“文革”时成为重灾区。但最主要的原因,还是来自于民国时期的“遗产”较少,基础薄弱,所形成的一种“马太效应”。

当然,浙江也是值得庆幸的,没有因此而形成对于国有和集体企业的路径依赖。改革开放初期的1978年,浙江国有工业总产值仅为82.5亿元,不到全国的1/40,列各省份第18位,难以支撑和带动全省国民经济的快速发展。集体工业比重虽然列全国第一,但总产值规模较小,只有53.7亿元,仅为江苏的41.3%,山东的55.9%,辽宁的83.7%,列全国第6位。所以在改革开放初期,杭嘉湖和宁绍一带还能依靠有限的国有和集体经济发展当地经济,而在温州、台州一带,老百姓只能依靠他们自己。这些局面,显然与19世纪末期和20世纪前半期,上海强大的极化作用有关。

|

图表 3

1978年浙江等省市财政收入比较 |

||

|

|

财政收入

(亿元) |

比重(%) |

|

全国 |

1132.3 |

100.0 |

|

上海 |

169.2 |

14.9 |

|

江苏 |

62.3 |

5.5 |

|

浙江 |

27.5 |

2.4 |

江苏则形成了以乡镇集体经济为主的“苏南模式”的路径依赖。1978年,江苏国有工业产值居上海和辽宁之后,居全国第三位,总产值207.5亿元,占全国的6.2%,是浙江国有工业的2.5倍。江苏集体工业产值130.1亿元,居全国第一位,是浙江集体工业的2.4倍。江苏工业主要集中在苏南一带,这些原有的工业基础促使江苏走上了以集体工业为主的发展路子。而这一状况显然也与19世纪末期和20世纪前半期,江苏人和江苏资本主要在当地发展制造业的历史有紧密关系。

一个较弱的浙江,也使得中央政府可以容忍浙江那种离经叛道式的改革实验。1978年,浙江财政收入仅占全国的2.4%,而同年上海财政收入占全国的14.9%。对于中央政府来说,让浙江进行改革实验,或许可以走出一条路子来,即便不成功,也不会对整个国民经济有较大负面影响。而上海在这个时候具有中国改革与发展稳定器的作用,如果让上海进行改革实验,稍有闪失,就会产生重大的负面影响,影响中国整个国民经济的稳定健康发展。历史形成的不利条件,在这时成为浙江推进制度变迁的有利因素。

上海对于浙江强大的极化作用,造就了一个国有和集体工业都较弱的浙江。而在另一方面,由于本地经济很弱,民间福利水平很低,激发了浙江人的创业冲动,加快了浙江的市场经济进程。而进一步来看,一个强大的上海在吸引浙江资源的同时,也对浙江经济形成了相当程度的促进作用,这在改革开放以后的20余年来尤为显著。

1、浙江的经济和交通中心在上海

19世纪中叶以来,浙江现代交通是以上海为中心展开的。沿海航运是浙江沿海各地与上海的天然纽带,内河航运则构成了杭嘉湖与上海之间便利的交通往来。而浙江境内各地的交通,由铁路、公路建设较迟,以及由于内河水位差所导致的航运障碍,直到1930年代初期,才大致形成一个可以称之为整体的交通网络。沪杭铁路于1909年通车。宁波至杭州的铁路,由于“一战”,从德国进口的曹娥江大桥的钢架构件压在青岛港,至抗战开始仍未能通车。1928年曹娥至杭州的公路通车,弥补了杭甬两地的交通阻碍。1933年,杭(州)江(山)铁路通车,1937年钱塘江大桥通车,至此,浙江现代交通网络才初具规模。然而这时抗日战争爆发了,钱江大桥通车之时,即是自行炸毁之日,这是何等惨痛的一段历史!

交通体系在相当大程度上决定了浙江的经济流向。从地理上说,在北仑港未建成以前,浙江交通中心不在省内而在上海,据我1980年代初期的不完全统计,浙江进出物资的70%以上需要在上海中转[13]。我在1985年分析,浙江交通的流向、流量以上海为中心,主要是三个原因导致的。一是浙北地区没有出海通道,二是北煤主要以上海为中转点,三是上海是浙江矿建材料的主要市场[14]。

浙江各地与上海的经济往来,强于省内各地之间的经济往来。浙江自身长期没有形成较强的工业基地,而浙江交通则处于中原交通网络的边缘。杭州虽然号称是浙江公路和铁路交通的枢纽,但杭州工业太弱,不足以担当起浙江经济中心的重任。长期来,杭州作为浙江陆上交通枢纽,甚至连货运的集散功能都不具备,主要是客远的过境功能。宁波工业比杭州更弱,更不能担当起浙江经济中心的重任。

2、血浓于水

新中国建立以后,浙江与上海形成了密切的经济技术合作关系,一定程度地冲破了计划经济的束缚。1950年代末期,浙江有关厅局驻沪人员多达1000余人[15],得到了大量宝贵的资金、物资、技术和销售渠道。

20世纪70年代末至80年代的10余年中,上海成为浙江乡镇企业的助产士、技术开发和产品销售的支撑、区域经济发展的加速器。宁绍一带的农村,利用与上海的血缘等关系,引入上海的产品、资金、技术和销售渠道,蓬蓬勃勃地发展起来。1980年代初期,在宁波绍兴一带,简直很难找到一家与上海没有一点经济技术往来的乡镇企业。嘉兴、湖州一带利用与上海的地缘关系,引进上海资金、技术,积极发展水泥、砖瓦等生产,形成了乡镇企业发展的最早的原始积累。

上海的一些名牌大厂,在当时日用工业品供不应求的状况下,纷纷在浙江寻找合作伙伴,定点生产。当时上海以供出口为主的梅林罐头,相当一部分是浙江生产的。上海与绍兴合作生产凤凰自行车,是当时浙沪合作的典型案例。为了争夺定点厂,上海与浙江之间时有纠纷发生。1981年,上海一家外贸公司挖走了台州绣品厂的货源,引起浙江高层领导关注。一位年长的同事和我受命调查后的结论是,应该尊重企业之间正常的业务往来,但浙江外贸企业也应增强竞争实力,做好工作,吸引和控制货源。

“星期日工程师”成为当时的美谈。周日和节假日,上海工程师和经营管理人员,风尘仆仆地奔走于沪杭甬和浙赣线,指导浙江乡镇企业的技术和经营管理。现已成为重要的针织服装产地,居民人均收入近万元的象山县爵溪镇(已改为象山县街道),1980年代初用简陋的滑杆抬着上海师傅翻山进镇,进行技术指导而发展起来。

分析当时上海对浙江经济辐射的原因,主要是四个方面。一是1970年代末期至1980年代,浙江与上海具有巨大的经济发展差距;二是上海经济缺乏足够活力,只得把一部分生产经营能力转到浙江;三是上海方面具体当事人的能从浙江企业得到一定的利益激励;四是浙江企业活力较强。

3、降低了交易成本

大上海降低了浙江制度变迁和经济发展的交易成本,形成了以下三方面的促进作用,这是中西部地区所不具有的优势条件。

学习成本较低。上海曾是远东最重要的工商城市。明治维新后,日本小学教科书上描写上海的课文,充满了对上海的倾羡,就象我们今天介绍纽约的文章一样。上海是浙江的最好老师,是一个可以少花钱而能够学习到大量现代知识的老师。还没有完全脱离土地羁绊的浙江集体和个体经济的创业者,在自家门口,就能感受到来自于上海的现代经济知识和大都市的精神气质。

创业成本较低。1980年代,宁波到上海的一张五等舱船票只要3.60元,只相当于当时25斤标一早米的价格,出外闯荡成本很低。创业伊始,浙江企业往往缺少足够的商业机会,需要在外地商业机会启迪和激励下形成本地商机。这时,浙江创业者们只要花少量费用,就可以方便地在上海找到各种信息、技术和商业机会。

销售成本较低。上海是一个巨大的市场,上海是浙江商品通向全国和全球市场的重要窗口和管道。低成本地利用上海的各种市场功能,在企业创业初期、实力较弱、销售渠道尚未打开的时候,快速地把自己的产品打向全国和全球市场,这是浙江企业早期得以较快发展的一个重要因素。浙江的一些五金工具出口等企业,就是在上海口岸直接支持下发展起来的。

大上海成为浙江的一个榜样,大上海成为浙江民间创业不可或缺的诱因。面对着喧嚣的、充满活力的大上海,浙江人是无论如何也按捺不住强烈的创业冲动的。

第三节 浙沪合作新格局

如果说上海是一个老师,则浙江应该是这个老师的优等生。随着浙江的成长,浙江与上海的关系也在发生着积极的变化。浙沪两地在新的历史时期,互有需求,互为依托,是区域经济合作的最佳“黄金搭档”。浙江在最近10余年内,将继续积极、充分地利用上海的国际化窗口、高新技术与现代服务业、人才高地以及现代化都市文明的各种资源,加快现代化进程。

1、空间一体化

上海的发展深入到浙江境内,对于浙江的依托日益加深。至今为止,上海在浙江境内,已有3个深水港口和一个中转锚地,建成或正在建设之中。最早是1970年代初期为金山石化配套的陈山油码头,位于浙江平湖市境内10余公里。嵊泗县的马迹山矿石中转码头,由上海宝山钢铁厂投资14亿元在2002年建成投产,可以不受潮汐限制靠泊25万吨以下散装货轮,设计年吞吐量2000万吨。目前正在建设之中的洋山国际深水港,规划在浙江嵊泗县的大、小洋山岛,以礁屿为依托,填海建设人工岸线。一期规划投资200亿元,建成1.6公里人工岸线,9个能靠泊第五、六代集装箱船舶的泊位,以及36公里长的跨海大桥。与此同时,上海企业正在进一步增强与浙江企业的密切的经济技术交往,上海通用汽车在浙江大量定点采购零配件。

洋山深水港的建设具有重构浙沪空间格局的战略意义。这一项目规划总投资1000亿元,50个深水泊位。虽然对宁波港形成一定的竞争压力,但上海港与宁波港各有自己的腹地,且洋山深水港并不完全是新增货运量,估计由于上海城市功能的强化和市区制造业的调整,将会有一部分黄浦江两岸的货运量转移到洋山港区,这就一定程度地弱化了与宁波港的竞争关系。即便形成一定程度的竞争,也有利于提高两个港口的经营水平。

洋山深水港建设的重要意义还在于,项目建成以后将在杭州湾口形成一个人工半岛,更加紧密浙江与上海的联系。嵊泗至洋山只需要半小时航程,加上舟山的连岛工程,杭州湾地区的空间格局,将由慈溪至乍浦跨海大桥通车后的A字型格局,转变为准平行四边形格局。这样,再加上沪杭高速公路由双车道改造为四车道、沪杭铁路进一步提速、以及拟议中的沪杭甬高速公路第二通道的建设,浙江与上海在空间上更加成为一个有机联系的整体。

2、投资环境均质化

虽然就某个具体的点来说,信息不对称仍将导致区域投资环境差异。然而,从上海和浙江投资环境的总体状况看,在现代化、市场化加快推进,信息化和全球化时代,具有投资环境均质化的倾向。

――人口稠密形成了区域范围内的交易成本空间均质化倾向。即在上海和浙江的多数地方,企业的经济活动,除特定的资源因素外,生产经营成本大致相同。人口稠密还形成了一种居住环境的均质化倾向,迁移收益往往不足以弥补迁移成本,形成产业集聚与城市化进程相分离的格局。

――发达的区际和国际贸易弱化了距离对企业布点的影响。由于大多数企业面向全国市场,乃至面向全球市场展开经营活动,因而短途运输在制造业成本中的比重非常之低,加之长距离运输技术的发展及其成本的下降,在长江三角洲地区内,距离不再完全是制造业企业投资地点的首选因素。

――港口等交通枢纽在区域经济中的地位下降。在传统经济下,交通枢纽是人员往来、信息交换、现金流量的基本节点。交通枢纽在传统经济格局下能够创造大量商业机会,在区域经济发展中具有重要地位。随着EDI(Electronic Data Interchange,电子数据交换)、第三方物流、现代交通工具等的发展,以及产品的“零重量化”倾向,商品流、人流、信息流、资金流正在相互分离。交通枢纽在新经济时代主要是起到过境、转驳的作用,所创造的商业机会和收入都将大大减少,对于当地国内生产总值增长的贡献份额越来越小。

――通信技术发展正在进一步创造一个无差别的投资环境。长距离通信费用不断下降,宽带通信创造了任意距离海量数据实时交换的环境,各种无线接入设备快速发展,所有这一切正在迅速提高性价比的情况下,不断缩小商业活动的空间约束。

总之,投资环境均质化倾向,以及港口等交通枢纽这些物理设施在区域经济发展中的地位下降,对浙沪两地关系带来的变化是巨大的。

形成区域经济的多中心格局。由于国际贸易和区际贸易的高度发达,区域特色经济的发展,以及信息化进程的不断推进,传统的区域产业联系出现弱化倾向,长江三角洲一带正在日益形成一种多中心的区域经济格局。

城市地位趋于平等。这是区域经济多中心格局的逻辑必然,不同规模等级城市之间的经济地位日趋平等,每一个城市都是它自己所在的那个领域里的宙斯[16],中心城市在区域经济中的作用,可能需要重新定位。因此,不能再用传统经济下的空间秩序,来理解和诠释新经济地理时代的浙沪两地的空间秩序。

投资项目在有限的空间范围内趋于分散。由于投资环境均质化,好的投资项目不会仅有少数若干个选择,在一个限定的区域内,投资项目趋于分散,最后甚至很可能是一些偶然性因素,如运气等决定一个投资项目“花落谁家”。

这样,将进一步增强浙江和上海,基于市场经济基础之上的区域竞争和合作。在市场机制调节下,在区域整体利益最大化的框架内增进各自的利益,形成区域经济运行的一体化进程。

3、浙江对于浙沪合作的新需求

区域经济关系的变化,导致浙江对于浙沪合作的需求发生巨大变化。由实物性的传统经济需求为主,转为更高层次的新经济需求。

――对于把上海作为通向世界的窗口和管道的需求。上海是一个国际性的大都市,国际性的信息中心,是国际商业组织和机构进入中国的“桥头堡”。中国加入世贸组织,使上海率先转变政府职能和运行机制,加快政府行为方式转变,提高行政效率。上海越来越成为周边地区乃至中国经济通向世界的重要窗口。对于浙江多数企业而言,上海曾经是他们进入全国市场、全球市场的重要窗口和管道,这些企业是在对接上海的策略下,逐渐成长起来。在新经济时代,浙江各级政府和企业更需要以全球视角来提高自身,以全球视角来制订实施发展战略,上海是实现这一目的的最好窗口和管道。因此,浙江更需要对接上海,利用上海的力量,捕捉更多的商业机会,低成本地参与全球经济竞争,方便地把自己推向世界,全方位地实施“走出去”战略。

――对于现代服务业和高新产业的需求。上海已经形成较强的现代服务业优势,浙江应借助上海的力量,用较低的成本获得较高水平的服务。如全球采购与销售体系、现代物流、现代会展业、健全的票据交换系统、知识中介以及现代服务业理论的带动和影响等。当然,这不应该妨碍浙江积极发展本地的现代服务业,一方面是可以与上海展开竞争,促使上海降低收费标准;另一方面是形成与上海现代服务业的互补关系。积极利用上海高新产业的优势,有利于加快浙江调整产业结构,提高企业素质,较快地增强综合竞争力和国际竞争力。

――对于上海的人才需求。上海是中国的人才高地,集聚了全国乃至世界性的高层次人才,这也应该看作是浙江一个内生的人才优势。浙江要充分利用与上海亲密接触的机会,积极吸引全国、世界各地的优秀人才来浙江创业、工作,更要把上海直接作为我们自己的人才资源库,采用各种方式方法,吸引人,留住人,充分发挥各类人才的潜能。

――对于提升现代社会文明水准的需求。建立在市场经济历史积淀和现代物质文明的基础上,上海具有浙江所缺乏和急需的、与经济发展相适应的现代社会文明。上海的公共事务管理与公务员素质、社会秩序与纪律、法治与道德,就业与社会保障体系,教育与医疗保健体系,文化体育生活乃至休闲度假文化等,无不具有较强的现代都市文明特征。通过与上海的亲密接触,积极的影响,长期的熏陶,跨越式地提升浙江的现代社会文明水准,形成与现代化和市场化相适应的社会精神气质。

这样,通过加强浙沪两地的进一步合作,形成政策协调、规划衔接、竞争有序的区域经济一体化格局,产生强烈的空间效益。这种空间效益是浙沪合作进程的最重要收益,是任何一方单独努力都是难以奏效的。

――整体经济运行成本下降。包括投资成本、生产管理成本、销售成本、以及采购成本等,成为全球综合成本最低的一个区域[17]。

――区域规模收益增大。这里既包括单一产品的高度专业化、大批量生产,也包括形成完整的产品系列和互补性很强的产品群。

――空间秩序不断优化。空间布局合理化,提高资源利用效率,全面实现可持续发展。

4、共同营造全球先进制造业基地

2002年5月份召开的中共浙江第十一次党代会,提出了建设先进的制造业基地的发展目标。从世界若干同类地区的发展经验看,这是符合浙江实际的。进一步增强与上海的合作,则能够与上海形成优势互补、互相促进的区域合作格局。

――形成制造业和服务业互为相长的“黄金搭档”。全球经济从总体而言,仍处于工业化进程之中,制造业仍是全球经济宽大的基座。根据联合国工发组织2002/2003年工业发展报告,1998年,发达国家每人平均的工业产值5040美元,发展中国家仅为300美元。发达国家制造业占GDP比重的下降,主要是他们把本国一部分制造业,通过对外投资和贸易,转移到了劳动力等要素价格更低的国家和地区。全球制造业仍有非常好的发展前景。

上海的优势在于第三产业,浙江的优势在于制造业。上海第二产业固然仍可能较快发展,但从资源秉赋看,从大都市的主要功能看,上海第三产业发展潜力更大。上海的第三产业可以为浙江乃至整个长江三角洲地区提供较高水准的服务,既促进江浙制造业的发展,也有利于上海自身的发展。江浙着重发展日用工业品和组装加工产品,制造业发展较快,在本地经济中的比重较高。三地共同努力,互相促进,将促使长江三角洲地区成为一个全球性的先进制造业基地,形成区域发展的最佳“黄金搭档”。

――打造全球先进制造业基地。长江三角地区制造业占全球比重将持续有所上升,其中个别行业和产品将占全球制造业的较高比重。中国制造业增加值占世界制造业增加值的比重,1980年为1.4%,1998年上升到6.3%,考虑到中国的资源结构和大量低成本劳动力,这一比重今后仍有可能继续上升。2001年,江浙沪制造业增加值比重,已经占到全国的22.7%,由此推算,长江三角洲地区制造业增加值,目前起码占世界制造业的1.4%左右。按目前的发展趋势,有可能在2010年上升到占3%左右,其中某些行业和产业占全球制造业同行业增加值的比重,接近10%甚至更高的水平,成为全球先进的制造业基地。

图表 4 主要地区制造业增加值占全球制造业增加值的比重变动(1990年美元,%)

|

|

欧盟 |

北美 |

日本 |

东欧和原苏联 |

不包括中国的东南亚地区 |

中国 |

|

1980 |

34.8 |

23.8 |

13.9 |

9.3 |

3.7 |

1.4 |

|

1985 |

32.2 |

23.7 |

15.7 |

9.6 |

4.5 |

2.0 |

|

1990 |

31.4 |

23.1 |

17.1 |

8.4 |

6.1 |

2.6 |

|

1994 |

31.4 |

24.4 |

16.4 |

3.8 |

7.6 |

4.8 |

|

1995 |

30.6 |

24.7 |

16.5 |

3.8 |

7.9 |

5.2 |

|

1996 |

29.8 |

24.4 |

17.0 |

3.6 |

8.3 |

5.6 |

|

1997 |

29.6 |

24.6 |

16.7 |

3.5 |

8.3 |

5.9 |

|

1998 |

30.2 |

25.3 |

15.3 |

3.4 |

7.9 |

6.4 |

资料来源:联合国工发组织《工业发展报告2002/2003》(United Nations Industrial Development Organization 《International Yearbook of Industrial statistics 2000》)

――强化市场竞争优势。江浙沪三地互为一体,共同参与国内和全球市场竞争,将进一步强化市场竞争优势,在全球市场竞争中居于更有利的地位。充分发挥上海的大都市优势,江苏的工业优势,浙江的体制领先优势,充分发挥空间上的整体性、文化上的同源性、制度模式的趋同性、产业结构的互补性等优势,形成“力拔山兮功盖世”的市场竞争态势,加快推进这一地区的现代化进程。

(系拙著《挑战沼泽——浙江制度变迁与经济发展》第五章,中国社会科学出版社2004)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号