农业经营方式在人与环境互动中形成。随着人口压力增大,促使人们深化对于自然环境的认识,增加对土地的投入,改良农业经营技术,不断提升农业生产力。由此而不断提升的传统农业,是当代浙江精神的一个重要成因。

1.中国最勤劳的农民

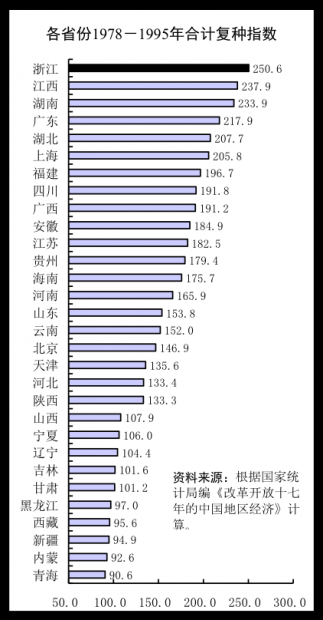

浙江农民不会让田闲着,浙江没有冬闲田。根据对全国30个省市1978-1995年,18年数据汇总统计,浙江农业复种指数高达250.6,列全国各省份第1。在耕地面积恒定下,复种指数愈高,全年工作量愈大。浙江以水稻为主,传统的种植方式是,育秧、插秧、耘田(通常是两至三次)、烤田,然后才逐渐到了收割季节,一季水稻的每亩投工通常是一季小麦的两倍左右。

图表 1

高复种指数导致浙江农民的地头劳动分布于全年不同季节。这就不象北方农民那样,由于气候的因素,能有大半年的整块农闲时间。用浙江农民的话说,人被农地“扳牢”,“三百六十日、日日不落空”。

即使如此,在人口压力之下,粮食还是不够吃,钱还是不够花。因此除了种水稻外,浙江农民还有大量农活要做,这又与北方农民形成了较大的差异。如养鱼养猪、种桑养蚕、在田头地角和山上种植番薯、南瓜等。再加上水稻种植投工多于小麦,辛苦程度高于小麦,所以有充分理由认定,浙江农民是中国最勤劳的农民。

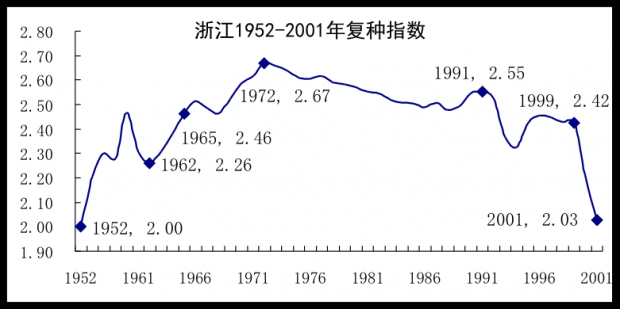

1999年以后,浙江积极发展效益农业,大幅度提高降低粮食比重,复种指数开始下降。但即使如此,2001年浙江农业复种指数仍列全国各省区第9位。

并不是浙江农民天生愿意干活。浙江多数人口是从北方迁移过来的,遗传基因与北方人口并无二致,所以不应该存在着遗传基因上的差异。如此高的复种指数和如此众多的农活,是浙江充足的阳光、雨水、适宜的气温,再加上人口增长所导致的生存压力的产物。

气候促使形成了劳动与劳动成果的正反馈,激励农民在长期的生产实践中,形成了一分耕耘,一分收获的积极理性预期。浙江农民在通常的情况下,只要勤劳肯干,总是能够养活自己。缓慢增长的人口压力,人类改善自身生活状况的本能,在长期的历史进程中逐渐形成的劳动习惯,不断地激励农民在适宜的气候条件下,不断增加对土地的劳动投入,不断提高土地产出,促使浙江农民终日忙忙碌碌。这种气候和人口压力双重激励的结果,把浙江传统农业推到了极致的高度。

图表 2

注:上图数据点上的数据,逗号之前为年份,逗号之后为复种指数。

2.中国最具商业精神的农民

商业性农业在宋代开始有长足进步,其生产力基础是农业的多样性。棉麻蚕桑茶果开始大量种植[1],不同特质的土地、不同地区的农民,通过商品交换,发挥比较优势,进一步增加了收入,缓解了农民家庭人口增长的压力。

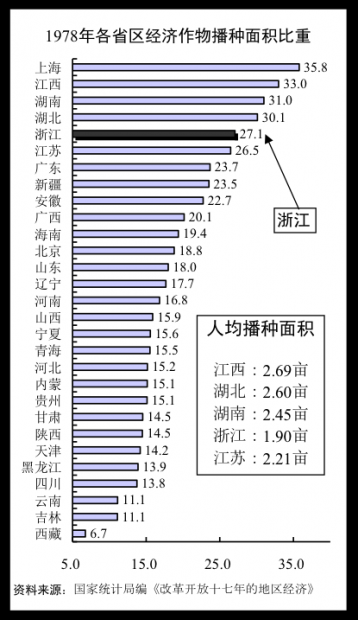

改革开放前,尽管浙江人均耕地面积很少,口粮压力很重,但浙江农民仍千方百计增加经济作物种植。1978年,浙江经济作物播种面积占全部播种面积的27.1%,列全国第5位。除了上海外,经济作物比重在浙江之前的江西、湖南和湖北,人均耕地和人均播种面积都大大高于浙江。

作物的多样性是与作物的商品性联在一起的。较高的经济作物比重,往往意味着较高的商品率。粮食的商品率最低,棉麻丝茶果蔬鱼等,则主要是为了出售而生产的,商品率就比较高。正如我们前文已经提到过的湖州郊区永丰村,1984年时,粮食商品率只有13.7%,淡水鱼商品率则有77.8%,蚕茧商品率更是高达90%。从经济作物比重可以看出,即使在1978年,相对于全国来说,浙江农业已经具有相对较高的商品化水平。

图表 3

注:缺福建省

长期的商品经济行为孕育着农民比较开放,易于接受新事物,敢于开拓创新的思想观念和行为方式。嘉兴市体改办王马青主任是海宁市东部地区的马桥镇人,曾向我谈过海宁市东西两片农民,由于作物种植不同导致的观念差异。东片即靠近海盐一带,以种植粮食为主,农民商品意识较弱,非农产业发展相对比较滞后;西片即靠近杭州一带,经济作物较多,农民商品经济意识较强,非农产业发展较快。

对于2001年海宁市经济区域分布的分析,进一步证实了上述说法。1995年编的《海宁市志》说,东部和北部地势低,水田较多,是水稻重点产区。西部和南部地势高,蚕桑、棉花、络麻、甘蔗、西瓜等经济作物较多。2001年,西片7个乡镇[2],人口占全市的53.0%,耕地占全市的54.0%,工业总产值则占全市的72.7%。农业上长期的商品经济活动,对于改革开放以后的经济发展,起到了积极的促进作用。位于海宁市西片的许村,1990年代前,在以乡镇集体企业为主的嘉兴地区,率先发展个体被面生产,目前号称家纺装饰布之都,2002年销售产值达52亿元。

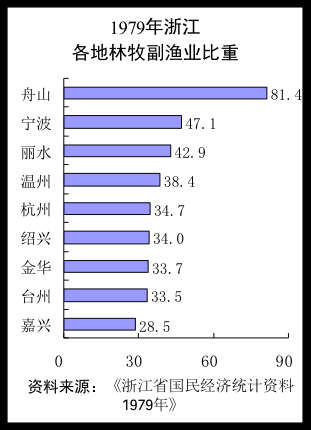

图表 4

我们可以进一步从上图,一定程度地看到20多年以后浙江制度变迁与经济发展的影子。温州地区人均耕地仅0.52亩,林牧副渔业比重仍较高;而嘉兴地区人均耕地高达1.12亩,林牧副渔业比重则是全省最低。虽然这种农业结构与计划经济有很大的关系,并不完全是由当地农民的意志所决定的。但也可以看出,在人均耕地很少的情况下,温州人具有较强的林牧副渔业发展激励,而嘉兴人的这种激励则较弱。这种较高的林牧副渔业比重,则进一步孕育了温州人开拓创新、发展市场经济的精神。

3.中国最具企业家素质的农民

精细农业培育出了浙江农民的企业家素质。尼克松曾经比较过俄罗斯和中国的农民,他说,中国农民天生就是企业家[3]。这话如果用在浙江农民身上,可能更为贴切。

精细农业起源于北方。在战国、秦汉、魏晋南北朝时期,精耕细作的农业技术已基本成型,主要标志是北方旱地精耕细作体系的形成和成熟。隋、唐、宋、辽、金、元时期,是精耕细作的扩展期,主要标志是南方水田精耕细作技术体系的形成和成熟。至唐、宋时期,南方农业实现了对北方农业的历史性超越[4]。至南宋期间,浙江精细农业已经积累了比较系统、比较成熟的经验[5]。

人口压力是精细农业发展的主要激励因素。人口不断增多,而土地是有限的,于是只好力求有限的土地不断地提高产出水平。南宋绍熙年间(1190-1195),太湖一带的荒地已基本垦殖完毕[6],连湖州偏僻山间,在南宋绍兴年间(1131-1163)以后也多有匿户避役之民“家于山中,垦开岩谷,尽其地力”[7]。随着宜耕地逐渐垦殖完毕,农民不得不在小块土地上增加劳动投入,增加有机肥料投入,确保单位土地产出能随着人口的增长而稳步上升,在土地总量不变的情况下,维持着最起码的温饱。

明清时期,江南地区的稻麦两熟制巳占主导地位,双季稻的栽培由华南扩展到华中,南方部分地区还出现了三季稻栽培。而在北方,也发展为两年三熟制或三年四熟制。为了适应这些复杂的、多层次的种植制度,品种种类、栽培管理、肥料的积制和施用等技术均有发展。在江浙一些商品经济发达地区,出现陆地和水面综合利用,农—桑—鱼—畜紧密结合的基塘生产方式,形成高效的农业生态系统。棉花也开始在长江流域推广,若干地区间形成了某种分工和依存关系[8]。

正是在这一过程当中,逐渐在传统农业的框架内,培养起了浙江农民精于计算的企业家素质。农民象经营企业一样经营着小块耕地。维护水利,改良农具,选择良种,精心安排不同季节农作物的搭配,密切注视投入与产出之比。显然,即使在传统农业时代,浙江农民通过对小块土地的精心经营,已形成企业家的某些基本素质。

(系拙著《挑战沼泽——浙江制度变迁与经济发展》第三章第二节,稍有改变,中国社会科学出版社2004)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号