浙江制度变迁受到了若干历史因素的较大影响。这里进行分析的,主要是18世纪以来,番薯的大量种植,对于浙江制度变迁的路径、方式等的决定性影响。

一些朋友说你未免扯得太远,然而这同气候上“蝴蝶效应”的道理是一样的。如果没有历史上的这些故事,改革开放以来的浙江,有可能走上另外一条道路。虽然历史不允许假设,但了解这些历史因素,可以让我们更好地认识浙江这三十年来的制度变迁进程,是多因素共同作用的结果。

1、番薯逐渐成为浙江一些地方人民的主食

番薯是浙江人习惯的一种叫法,学名叫甘薯,又叫山芋、番茹、红薯、白薯、土瓜、红苕、地瓜等。根据有关资料记载,考古学家在秘鲁的一个山洞里,发现了估计是 1 至 1.2 万年前的番薯残留物。现存的番薯不是野生的,可能起源于墨西哥和南美洲北部之间某地的野生祖先的杂种。哥伦布发现美洲后回国时,从加勒比海带回番薯。16世紀,番薯由西班牙人把它们运送到关岛和菲律宾[1],大概是麦哲伦于1521年环球航行时带到菲律宾的[2]。16 世纪末,番薯从菲律宾进入中国[3]。

番薯在浙江的大规模种植,显然要晚一些。清雍正朝(1723-1735)编的《浙江通志》记载浙江各地物产时,对于浙江其它各地,均没有番薯的记载。只是写到宁波的物产,引用《普陀山志》,提到了番薯,说是“种来自日本”[4]。这至少表明,直到18世纪早期,浙江尚未大规模种植番薯,舟山也许是浙江最早种植番薯的地方。

18世纪晚期以后,番薯渐渐成为相当一部分浙江人,特别是山区、海岛农民和渔民的主食。乾隆五十一年(1786)清廷下谕推广种植番薯,长江以南的丘陵山区差不多都种上了番薯,番薯成了贫苦农民的主食[5]。1996年出版的《缙云县志》记载,“番薯自南方传入县境,嘉庆时尚少,到道光时已普遍种植”[6]。到了19世纪末期,番薯已成了浙南一带、特别是山区农民的主食。1901年,温州海关十年报告(1892-1901)撰写人,以目击者的口吻,记载了当地种植番薯的情形。“10年前,城镇中人很少使用山芋为正规食品,而现在成千上万的人把它作为一日三餐的重要食品,而更多人则完全依赖它为主食。现在已大量引进新品种,在此地称为广东白薯,个大白皮,极宜种于山顶,别处就不行”[7]。

上个世纪30年代,平阳和定海是浙江最主要的番薯产地。《中国实业志》于民国22年(1933)记载,平阳县的番薯种植面积和定海县的番薯产量,分别为全省之最[8]。民国30年,平阳县种植番薯的面积为28万亩[9],占当年全县耕地的27.6%,如果折算成占全县粮食的比重,可能接近于甚至高于40%。定海县在上个世纪50年代,年均种植番薯4万多亩,占粮食播种面积的13%,总产量1.4万吨,占粮食总产量的29%[10]。

番薯大量种植是19世纪以来的全国性趋势。山东于清乾隆年间开始种植番薯,鸦片战争前后逐步推广全省,后成为山东劳动人民的主要食品,在有些县分几乎取代了其他粮食作物,约占每年农村人口主食的2/3[11]。在福建莆田和闽南一些地区,番薯甚或成了当家食品,人称“万能粮”[12]。

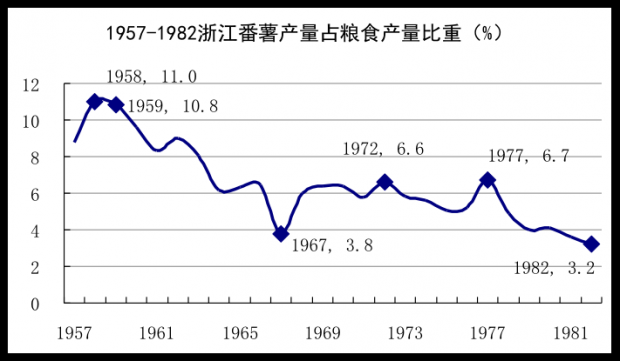

新中国建立以后至改革开放前夕,番薯生产有三个高峰年份[13],都是政治经济动乱的特殊年份,由此可见番薯仍对浙江有较大影响。一个是1958和1959年,这是“大跃进”导致的大饥荒年份,是新中国建立以来,番薯产量最高的年代;另一个是1972年,正是批林批孔甚嚣尘上的时候;再一个就是1977年,由于十年“文革”,国民经济已到了崩毁的边缘,浙江人只得再次搬来番薯救兵。改革开放以来,国民经济快速发展,浙江人对番薯的依赖快速下降。所以我们或许还可以说,番薯产量占浙江粮食比重,是改革开放前,反映浙江经济社会状况的一个重要指数。番薯产量在改革开放以后的下降,又何尝不是浙江的一大幸事。

2、番薯导致的人口爆炸

番薯大量种植在经济学上的重要意义,是大大拓展了穷人的生存空间。番薯传入浙江以前,浙江人的主食是稻米。雍正年间修的《浙江通志》记述各地物产,无不以稻米打头。然而水稻虽然高产,却对土壤、水利、气温等的要求较高。并不是一种能普遍种植于山区、海岛的作物。在18世纪以前的浙江,缺少一种能对稻米具有较强补充,且能较好地在各种土地上种植的低成本高产作物。

这个空缺正好在18世纪以后,由番薯的大量种植来填充了。番薯耐旱、耐涝、耐沙瘠和盐碱,也耐虫灾。可以上山,也可以下涂,且在这些地方种植产量更高。这就是为什么定海番薯产量,能在上个世纪30年代成为浙江之最的重要原因。山东农民在19世纪以后,把好地腾出来种植收益较高的棉花、烟草、以及瓜果花木,而把贫瘠的土地用来种番薯[14]。

番薯成为山区、海岛的主食。居住在浙江山区的畲族,以番薯为主食,除直接煮熟食用外,大都是先切成丝,洗去淀粉,晒干踏实于仓或桶内,以供全年食用[15]。《天台县志》记载,稻米、麦粉、番薯丝是民间3种主要食粮,近城的东、西郊平原以稻米为主食,乡间以麦粉杂粮为主食,中户人家兼吃番薯丝,贫困户则以番薯丝为主食[16]。温州的一个网站在介绍温州风俗时说,山区、半山区、海岛渔村以番薯、玉米等杂粮为主食,昔时有“种到老,苦到老,番薯丝吃到老”的民谣[17]。

在浙江平原地区,番薯是粮食不够吃时的副食。因此,番薯虽然不是这些地方的主食,但却具有重要的边际功能,如果没有番薯,在饥荒时期,浙江平原地区人民的生存也会大大受到影响。温州农村水稻地区丰年以大米为主食,杂粮稍少,歉年以番薯丝为主,掺米同煮[18]。如今四五十岁的浙江人,对于番薯大都有一些辛酸的回忆。杭州一个知青网站上一位叫雁南飞的网民发有这样一段文字,“记得1958年以后,番薯渐渐地变成我们的主食,啥个番薯糕,番薯丝,上顿下顿地吃,吃得来看见番薯就有点儿恶心翻”[19]。即使是比较富裕的绍兴也照样要吃番薯,“青黄不接时,以番薯丝垫饭,草籽干拌饭,或以番薯、南瓜、芋艿等代饭”[20]。

所以在番薯大量种植以后,再加上玉米、南瓜等对土地要求不高的作物,浙江有限的土地就能养活更多人口,从而导致人口快速增长。历史记载表明,清乾隆十四年(1749)浙江人口为1188万人,至清咸丰九年(1859)浙江人口达到3040万人。在这110年间,按前述数字计算,全省人口年均增长率高达12.7‰,是从未有过的高增长率。

或许早期人口数字由于种种原因而不实,但清咸丰九年的人口数字,见诸于多种史料,显然较为可靠。而这一人口数字,大致相等于浙江“文革”期间的人口数。这就提出一个疑问,“文革”时的浙江尚不够吃,那么在水稻亩产更低的清咸丰年间,浙江是如何养活如此众多人口呢?显然,这一问题的答案就是大量种植以番薯为主的各种杂粮。

浙江方志和当时目击者的记载,也回答了一些历史学家对这一较高人口增长的质疑。如有学者认为“清朝前期、中期人口的年均增长率并非如官方数字显示的那么大起大落”,“过高估计……高产作物等救荒粮食的引进对人口的刺激作用,缺乏真实有力的根据,难以令人信服”[21]。

浙江地方志的记载证实了番薯对于人口高增长的作用。1996年出版的《缙云县志》指出,乾隆六年(1741)前后,番薯传入后对人口增长产生了较大影响,这本县志说,番薯到道光时的普遍种植,“促使人口增加,至道光二十七年(1847),全县有118637人,比嘉庆五年(1800)增长三分之一”[22]。温州海关十年报告(1892-1901)作者,也以目击者的口吻,记载了由于大量种植和食用番薯,“最近在过去少有人住的地方,如在山上,出现了成千的茅屋。可见(番薯)需求量是如此之大。10年前一个男人所背山芋(番薯)不足一元,现在背一半多些就可赚同样的钱” [23]。

进一步查阅上个世纪八十年代新修的若干地方志,也记载了19世纪至20世纪初期这一段时间,浙江一些地方的人口增长率高达6‰以上,个别的甚至高于10‰。

天台县。明隆庆元年(1567)11327口,宣统元年(1909)266336人,500年间的人口增长率为9.3‰,大大高于通常认为的中国2000多年封建时期人口增长率大致为1‰的数字[24]。――《天台县志》汉语大词典出版社1995年。

永康县。雍正九年(1731),丁口27157,同治十三年(1874),丁口57776,民国元年人口170799。雍正年间至同治年间的人口增长率为5.3‰,同治年间至民国初年的人口增长率则高达28.9‰[25]。――《永康县志》浙江人民出版社1991年。

奉化县。雍正九年(1731),64177人,光绪元年(1901)265996人,170年间的人口增长率为8.4‰。――《奉化市志》中华书局1994年。

开化县。雍正九年(1731),49301口,光绪十一年(1885)133519口,150年间的人口增长率为6.5‰。――《开化县志》浙江人民出版社1988年。

松阳县。嘉庆五年(1800),10153丁口,同治十三年(1874),全县有居民52938人,民国十五年(1926)110765人,嘉庆至同治的70余年间人口增长率高达22.6‰,同治至民间初年的人口增长率更是高达14.3‰。――《松阳县志》浙江人民出版社1996年。

当然,不能把人口较快增长,全都说成是番薯的功效。耕地增加也起了很大的作用,但大量种植和食用番薯,无疑是支撑这一段人口增长诸因素中的一个重要因素。尤其是在歉收年景,对于维持一定的热量水平,确保基本的生存条件,更是发挥着主要作用。

3、快速贫困化及其“琥珀效应”

番薯的大量种植是一把双刃剑,在短期内改善贫苦人民生活的同时,也由于人口快速增长,从而导致快速的贫困化过程。

在缺少足够的知识进步的封建社会,人口增长通常快于劳动生产率增长,因此一旦耕地开垦速度放慢以后,按人口平均的社会财富产出就会下降,从而导致全社会缓慢的贫困化过程。高产作物番薯在短期内解决了粮食供应问题,但全社会劳动生产率却没有较大提高,而人口却由于番薯对于解决生存问题的边际作用,不可避免地加快人口增长,这样,就大大加快了封建社会内在的贫困化过程。

从100多年前一些目击者的记载中,可以直观地了解到昔日浙江的富裕。1901年,第30任浙海关税务司挪威人佘德,在浙海关第二份十年报告中,对浙江经济作出了较高评价:“整体来说,浙江不似中国其他地方那样贫穷,而对宁波和其四郊来说,人民更是兴旺而相当富足”[26]。同年,杭州海关第四任税务司俄罗斯人单尔,在杭州海关第一份十年报告里,描写了当时杭州的繁荣:“……运河终点,乃是杭州真正之商业中心。尤其西岸,货栈和商铺鳞次栉比,大字招牌标示所售之货物。门前并排停泊着显眼注目的货船,证实此处买卖之大。整个大运河虽然相当开阔,却挤满船只,装卸货物,木材行前泊满了木排,仅留下非常狭窄河道供航行”[27]。瓯海关1878年的贸易报告,感叹温州城市规模之大,流露出了对浙江富足的惊讶。这份报告写道,“温州人口估计17万,而欧洲很少有城市人口在十万以上者”[28]。

而对浙江一些地方的实地考察,同样能观察到百年前的富裕。浙江泰顺精美的廊桥,永嘉县楠溪江畔令人叹为观止的古村落,仙居县高迁村整片恢宏的古建筑,建于宋末盛于清的宁海前童镇明清民居,似乎都在告诉我们,这些地方曾经有过的辉煌的过去。

然而在人口的快速增长中,浙江一些地方很快从富裕陷于贫困。一些大户人家由于人口大量增加,在不断的分家过程中逐渐衰败。另一些贫困家庭则由于番薯对于生存维持的边际效用,不断地、大量地生产着贫困人口。由此导致的结果是,贫困人口快速增加,贫困水平较快提高。

这种贫困是在短期内较快形成的,这就导致了一种关于社会文化记忆的“琥珀效应”。 琥珀是千百万年以前,松脂滴在昆虫或植物上形成的化石,由于被包裹的昆虫或植物来不及在以后漫长的岁月中发生变化,因此透过化石能观察到千百万年前的昆虫或植物。

浙江大量人口由于是在短期内陷于贫困的,具有很强的关于富裕的记忆。这就产生两种很有意思的现象,一方面是已经陷于贫困的人口,触目所及皆是昔日富裕环境,如居住在上代传下来的敞亮老屋里,走在前辈修建的结实的桥梁和道路上,使用着祖上建造的精美祠堂等;另一方面是陷于贫困的人口,记忆深处刻有深深的富裕故事,或是童年时代曾经比较富裕,或是时常听其长辈不断地诉说着的曾经的富裕等。

这就使得浙江的贫困人口与中西部地区的贫困人口,在认知心理和行为方式上具有较大区别。中西部地区的贫困是一种世世代代的贫困,这种千百年来的贫困是刻骨铭心的。因此对于中西地区的人们来说,贫困是一种宿命,正如严酷的环境一样是不可改变的。而对于浙江的贫困人口来说,贫困或许仅仅是因为运气不好,只是一个短暂的过程,因此他们并没有死心塌地地接受贫困。正如鲁讯笔下的阿Q一样,内心总是有着一种莫名的自尊,“我们先前——比你阔的多啦!你算是什么东西!”尽管这种自尊难以改变贫困状况,但却形成一种很强的心理支撑,促使他们试图去改变周围的世界,而不是去顺应。阿Q虽然一贫如洗,但却没有对个人前景失去信心,向往着小尼姑的爱情,向往着和革命党人一起去分赵太爷家的财产。

阿Q由过去富裕所激发的情绪是幻想的,但浙江大量贫困人口由过去的富裕所激发的情绪则主要是一种世俗的功利主义倾向。这在个人诉求上企图通过自身的不懈努力,来重新达到曾经有过的富裕;在宗族观念上希望通过对现有秩序的敬畏,来重现原有的财富秩序;而在文化上,则是具有相对较高的识字率和智力水平,从而具有较强的理解力和文明水平。因此我们可以说,这种对过去的富有的记忆所形成的情绪,这种由于过去的富裕而具有的相对较高的文化水平,是快速贫困之后的浙江的重要精神文化支撑。(本文系拙著《浙江最优制度变迁进程分析》第二章,中国社会科学出版社2008年)

[1] 。

[2] 参见[奥地利]斯蒂芬·茨威格《麦哲伦航海纪》希望出版社2004年

[3] 另据《闽小记》纪录,番薯是明万历年间,由福建人从吕宋(今菲律宾)引入的。

[4] 清雍正朝《浙江通志》中华书局2001年出版,第2382页。

[5] 《中国近代人口发展史考察》http://218.244.44.37/。

[6] 《缙云县志》浙江人民出版社1996年。

[7] 杭州海关编《近代浙江通商口岸经济社会概况――浙海关、瓯海关、杭州关贸易报告集成》P434,浙江人民出版社2002年。

[8] 《定海县志》。

[9] 《平阳县志》

[10] 《定海县志》。

[11] 李华《清代乾隆年间番薯在山东传播的原因及其意义 》:《清史研究集》第五辑,中国人民大学清史研究所编,光明日报出版社1986年版,第139至161页。

[13] 1967年浙江出现特大干旱,当年宁波实测降雨量905毫米,为降雨量最小年份,因此这一年番薯产量占粮食比重大大下降。

[14] 李华《清代乾隆年间番薯在山东传播的原因及其意义》《清史研究集》第五辑,中国人民大学清史研究所编,光明日报出版社1986年版,第139至161页。

[15] ,畲族&id=197 - 25k。

[16] 《天台县志》汉语大词典出版社1995年。

[17] 。

[18] 同上。

[19] 。

[20] - 5k -

[21] 张岩《对清代前中期人口发展的再认识》

[22] 《缙云县志》浙江人民出版社1996年。

[23] 杭州海关编《近代浙江通商口岸经济社会概况――浙海关、瓯海关、杭州关贸易报告集成》P434,浙江人民出版社2002年。

[24] 曹樹基《中國人口的歷史與現狀》http://218.244.44.37/

[25] 不管人口是由于何种原因增长,但有一点则是确实的,即有限的土地能养活数倍于以前的人口,这里当然有耕地增加因素,但番薯显然也扮演了重要角色。

[26] 杭州海关编《近代浙江通商口岸经济社会概况――浙海关、瓯海关、杭州关贸易报告集成》P53,浙江人民出版社2002年。

[27] 同上,P656。

[28] 同上。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号